松花蛋也就是大家餐桌上常见的皮蛋,它是中国人发明的一种蛋加工食品,是中国非物质文化遗产,因其鲜滑的口感和独特的风味闻名于世。但是松花蛋不仅是一种美味佳肴,更蕴含着许多化学知识。

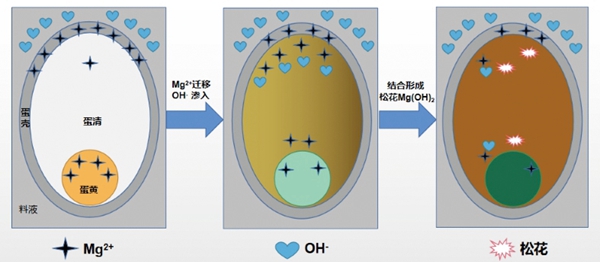

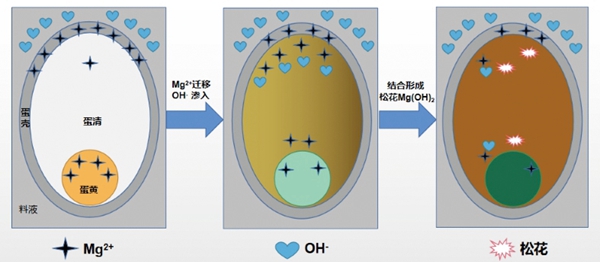

松花形成机理示意图

谁给松花蛋“纹”的身

松花蛋,顾名思义,与其他蛋类不同的便是剥开壳后,蛋身会出现美丽的松枝状花纹。那么是谁给它纹上这么美丽的花纹?

民间的一种解释便是因松花蛋制作过程中加入了松枝烧成的植物灰,所以才会出现松花。这种说法显然不合理,用松枝烧成的灰与其他植物烧成的灰最多只是矿物质成分的不同,并且人们用其他植物灰制成的松花蛋也会出现松枝图案。

还有一种看起来比较科学的说法。如果禽蛋放置的时间很久,蛋白中的部分蛋白质会分解成氨基酸。氨基酸的化学结构有一个碱性的氨基和一个酸性的羧基,这使得它可以跟酸性物质和碱性物质作用。而制作松花蛋材料中含有一些碱性物质,如石灰、碳酸钾、碳酸钠,它们会穿过蛋壳上的细孔与氨基酸化合生成氨基酸盐。这些氨基酸盐不溶于蛋白,以一定几何形状结晶出来,于是便形成了松花。但这种解释细究起来也有可疑之处:碳酸钾、碳酸钠跟石灰混合之后,钙以碳酸钙的形态存在而难以进到蛋壳之内,而进去的钠和钾形成的盐类几乎都是易溶的,这形成不了结晶。因此,这种解释也不合理。

四川工业学院的马力教授借助现代科学技术手段,分析出松花是氢氧化镁水合晶体。在松花蛋腌制过程中,料液中的碱性成分通过蛋壳气孔向蛋内渗入(即OH-向蛋内渗入),导致蛋清蛋白质逐渐发生碱凝固。在这个过程中,蛋黄和蛋壳内的Mg2+迁移到蛋清中,Mg2+逐渐同OH-在蛋清凝胶表层结合形成Mg(OH)2晶体。这种晶体沿一定的间隙排列,数量逐渐增多,同时,蛋清蛋白质在碱性作用下,降解出少量氨基酸,氨基酸与金属物质相遇,生成金属盐类,分布于蛋清凝胶的间隙,使得松枝状花纹更加明显。

怎样让“纹身”更美

如果你吃过松花蛋,一定会发现并不是每一个松花蛋都是有花纹的。根据相关研究,松花花纹与镁离子含量之间存在着高度的正相关性,松花蛋蛋白胶体中镁离子含量达到90ppm以上才可以形成可见松花,低于80ppm时则很难形成松花。松花蛋白中的镁主要来自鲜蛋白本身和料液及壳膜。而鲜蛋白中镁含量主要与鸭子的品种和饲养条件有关。料液中的镁主要来源于自来水、生石灰、茶末等。因此,选用优质的鸭蛋和独特的料液有利于松花蛋松枝状花纹的产生。

具有松花状花纹的松花蛋一般都是腌制30天以上,原因主要有以下两点:一是30天以前的蛋白镁含量还没有达到90ppm以上;二是松花晶体是在蛋白质凝胶体特殊空间网架中形成的,刚腌制时蛋白质凝胶体粘度大,会阻碍Mg2+和OH-的扩散运动,而30天以后鸭蛋逐渐成熟,蛋白胶体弹性下降、粘度降低,同时蛋白质的分解释放出大量的NH3、H2S、CO2等物质不断向蛋外逸出,这些因素增加了Mg2+和OH-的扩散运动,更有利于形成晶核长出晶体。

此外,环境温度也是影响因素之一,同种物质的晶体在不同温度下的生长形态是有差异的,在高温时生成的结晶是短而粗,在低温时生成的晶体细而长。曾有人做过实验,证明松花晶体在14~25°C下生长最为适宜,高于25°C或低于14℃均不易产生松花。

(马 劲)

松花蛋也就是大家餐桌上常见的皮蛋,它是中国人发明的一种蛋加工食品,是中国非物质文化遗产,因其鲜滑的口感和独特的风味闻名于世。但是松花蛋不仅是一种美味佳肴,更蕴含着许多化学知识。

松花形成机理示意图

谁给松花蛋“纹”的身

松花蛋,顾名思义,与其他蛋类不同的便是剥开壳后,蛋身会出现美丽的松枝状花纹。那么是谁给它纹上这么美丽的花纹?

民间的一种解释便是因松花蛋制作过程中加入了松枝烧成的植物灰,所以才会出现松花。这种说法显然不合理,用松枝烧成的灰与其他植物烧成的灰最多只是矿物质成分的不同,并且人们用其他植物灰制成的松花蛋也会出现松枝图案。

还有一种看起来比较科学的说法。如果禽蛋放置的时间很久,蛋白中的部分蛋白质会分解成氨基酸。氨基酸的化学结构有一个碱性的氨基和一个酸性的羧基,这使得它可以跟酸性物质和碱性物质作用。而制作松花蛋材料中含有一些碱性物质,如石灰、碳酸钾、碳酸钠,它们会穿过蛋壳上的细孔与氨基酸化合生成氨基酸盐。这些氨基酸盐不溶于蛋白,以一定几何形状结晶出来,于是便形成了松花。但这种解释细究起来也有可疑之处:碳酸钾、碳酸钠跟石灰混合之后,钙以碳酸钙的形态存在而难以进到蛋壳之内,而进去的钠和钾形成的盐类几乎都是易溶的,这形成不了结晶。因此,这种解释也不合理。

四川工业学院的马力教授借助现代科学技术手段,分析出松花是氢氧化镁水合晶体。在松花蛋腌制过程中,料液中的碱性成分通过蛋壳气孔向蛋内渗入(即OH-向蛋内渗入),导致蛋清蛋白质逐渐发生碱凝固。在这个过程中,蛋黄和蛋壳内的Mg2+迁移到蛋清中,Mg2+逐渐同OH-在蛋清凝胶表层结合形成Mg(OH)2晶体。这种晶体沿一定的间隙排列,数量逐渐增多,同时,蛋清蛋白质在碱性作用下,降解出少量氨基酸,氨基酸与金属物质相遇,生成金属盐类,分布于蛋清凝胶的间隙,使得松枝状花纹更加明显。

怎样让“纹身”更美

如果你吃过松花蛋,一定会发现并不是每一个松花蛋都是有花纹的。根据相关研究,松花花纹与镁离子含量之间存在着高度的正相关性,松花蛋蛋白胶体中镁离子含量达到90ppm以上才可以形成可见松花,低于80ppm时则很难形成松花。松花蛋白中的镁主要来自鲜蛋白本身和料液及壳膜。而鲜蛋白中镁含量主要与鸭子的品种和饲养条件有关。料液中的镁主要来源于自来水、生石灰、茶末等。因此,选用优质的鸭蛋和独特的料液有利于松花蛋松枝状花纹的产生。

具有松花状花纹的松花蛋一般都是腌制30天以上,原因主要有以下两点:一是30天以前的蛋白镁含量还没有达到90ppm以上;二是松花晶体是在蛋白质凝胶体特殊空间网架中形成的,刚腌制时蛋白质凝胶体粘度大,会阻碍Mg2+和OH-的扩散运动,而30天以后鸭蛋逐渐成熟,蛋白胶体弹性下降、粘度降低,同时蛋白质的分解释放出大量的NH3、H2S、CO2等物质不断向蛋外逸出,这些因素增加了Mg2+和OH-的扩散运动,更有利于形成晶核长出晶体。

此外,环境温度也是影响因素之一,同种物质的晶体在不同温度下的生长形态是有差异的,在高温时生成的结晶是短而粗,在低温时生成的晶体细而长。曾有人做过实验,证明松花晶体在14~25°C下生长最为适宜,高于25°C或低于14℃均不易产生松花。

(马 劲)

晋公网安备

14010702070607号

晋公网安备

14010702070607号