人类视觉和听觉的时间分辨率在数十毫秒这个量级。流星划过天际,电闪伴着雷鸣,孩子破涕而笑,掌声响起来……这些丰富多彩的体验人类都能“瞬间”感受。相比之下,嗅觉在大众的眼中显得有些“迟钝”。嗅觉系统对进入鼻腔的信息是否只能“粗糙”加工?

我们是如何闻到气味的?

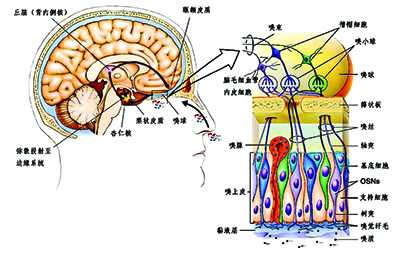

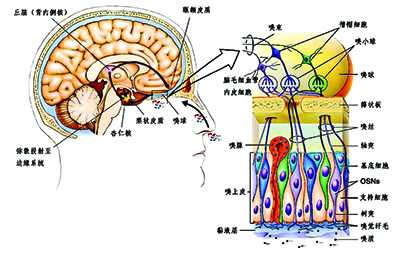

在一呼一吸间,气味分子随气流进入鼻腔,到达鼻腔末端的嗅上皮,并与嗅觉感觉神经元树突末梢的嗅觉受体蛋白结合,触发相应嗅觉感觉神经元的动作电位。

人类拥有约四百种不同的嗅觉受体,它们的排列组合使我们得以分辨成千上万种气味(有研究估计这一数量可以达到万亿级别)。表达相同嗅觉受体的嗅觉感觉神经元会将轴突汇聚投射到位于嗅球特定位置的嗅小球(如图所示)。这一过程也就将外部环境中气味分子的结构特征转化为了嗅球中不同嗅小球精细的时空激活模式。

通过僧帽细胞和簇状细胞——嗅球的传出神经元,嗅球直接或间接地投射至包括梨状皮质、杏仁核、内嗅皮质、海马、丘脑、下丘脑、脑岛以及眶额皮质在内的多个脑区,最终生成了我们体验到的“气味”。

也许有人会说,我们的嗅觉采样受限于缓慢的呼吸节律,这就是迟钝的证明呀!确实每一次吸气通常耗时1到3秒,吸气和吸气之间又不是连续的,而是被呼气间隔,这让人们觉得似乎需要几秒的“品味”,才能间断地闻到气味。但是,这也许是个错觉。

捕捉吸气中气味分子的韵律

那么,我们的鼻子到底对气味分子的动态变化敏感吗?有研究团队设计了一个吸气同步的嗅觉仪,探究了这个问题。“吸气同步嗅觉仪”能够在一次自然的吸气中,将不同气味依序呈现至鼻腔,并对气味间的时间间隔(Stimulus Onset Asynchronies,SOA)进行精确控制,精度达到约18毫秒,相当于家用电视(60Hz)刷新一次的时长。

借助这一装置,研究者生成了不同的气味分子组合的序列,如A分子先于B分子(A→B),或B分子先于A分子(B→A),并系统操控了A和B间的SOA。一次吸气自动触发一个气味序列的呈现,吸气停止,则气味也自然中止。这让研究者得以考察不同的SOA下,气味分子的先后顺序是否影响人类对气味的感知。

在多个实验中,研究者操控SOA在约20毫秒到400毫秒的范围内变化,系统测试了参与者的嗅觉时间敏感性。研究中使用了4种不同的气味分子,分别具有类似花香、苹果、柠檬、洋葱的气味。部分实验中,A和B分别是花香和苹果气味的分子,另一部分的实验中,A和B则分别对应柠檬和洋葱气味的分子。

结果一致显示,当SOA仅为60毫秒时,参与者已经能够分辨出A→B与B→A的差异。换言之,快速呈现的气味序列,其顺序的不同,改变了个体所闻到的“气味”。

60毫秒大约是一次眨眼所需时间的三分之一。随着SOA的增加,参与者对A→B与B→A的分辨能力愈发精准,值得一提的是,对A→B与B→A的分辨并不依赖对A和B先后顺序的区分,顺序这一时间信息内化为了“气味”的属性,也就是说,参与者在不能区分到底A和B谁先谁后的情况下,仍能准确判断A→B不同于B→A,即两个序列闻起来不一样。

研究表明,1到3秒的吸气过程并非对化学环境的“长曝光”拍摄,而是精密捕捉着外部化学环境的时间动态细节。我们的鼻子不仅能够识别气味分子的不同组合,还能捕捉其中精妙的时间信息,从而建构了我们对复杂气味世界的动态感知。

(邢晨 毋愚力 周雯)

人类视觉和听觉的时间分辨率在数十毫秒这个量级。流星划过天际,电闪伴着雷鸣,孩子破涕而笑,掌声响起来……这些丰富多彩的体验人类都能“瞬间”感受。相比之下,嗅觉在大众的眼中显得有些“迟钝”。嗅觉系统对进入鼻腔的信息是否只能“粗糙”加工?

我们是如何闻到气味的?

在一呼一吸间,气味分子随气流进入鼻腔,到达鼻腔末端的嗅上皮,并与嗅觉感觉神经元树突末梢的嗅觉受体蛋白结合,触发相应嗅觉感觉神经元的动作电位。

人类拥有约四百种不同的嗅觉受体,它们的排列组合使我们得以分辨成千上万种气味(有研究估计这一数量可以达到万亿级别)。表达相同嗅觉受体的嗅觉感觉神经元会将轴突汇聚投射到位于嗅球特定位置的嗅小球(如图所示)。这一过程也就将外部环境中气味分子的结构特征转化为了嗅球中不同嗅小球精细的时空激活模式。

通过僧帽细胞和簇状细胞——嗅球的传出神经元,嗅球直接或间接地投射至包括梨状皮质、杏仁核、内嗅皮质、海马、丘脑、下丘脑、脑岛以及眶额皮质在内的多个脑区,最终生成了我们体验到的“气味”。

也许有人会说,我们的嗅觉采样受限于缓慢的呼吸节律,这就是迟钝的证明呀!确实每一次吸气通常耗时1到3秒,吸气和吸气之间又不是连续的,而是被呼气间隔,这让人们觉得似乎需要几秒的“品味”,才能间断地闻到气味。但是,这也许是个错觉。

捕捉吸气中气味分子的韵律

那么,我们的鼻子到底对气味分子的动态变化敏感吗?有研究团队设计了一个吸气同步的嗅觉仪,探究了这个问题。“吸气同步嗅觉仪”能够在一次自然的吸气中,将不同气味依序呈现至鼻腔,并对气味间的时间间隔(Stimulus Onset Asynchronies,SOA)进行精确控制,精度达到约18毫秒,相当于家用电视(60Hz)刷新一次的时长。

借助这一装置,研究者生成了不同的气味分子组合的序列,如A分子先于B分子(A→B),或B分子先于A分子(B→A),并系统操控了A和B间的SOA。一次吸气自动触发一个气味序列的呈现,吸气停止,则气味也自然中止。这让研究者得以考察不同的SOA下,气味分子的先后顺序是否影响人类对气味的感知。

在多个实验中,研究者操控SOA在约20毫秒到400毫秒的范围内变化,系统测试了参与者的嗅觉时间敏感性。研究中使用了4种不同的气味分子,分别具有类似花香、苹果、柠檬、洋葱的气味。部分实验中,A和B分别是花香和苹果气味的分子,另一部分的实验中,A和B则分别对应柠檬和洋葱气味的分子。

结果一致显示,当SOA仅为60毫秒时,参与者已经能够分辨出A→B与B→A的差异。换言之,快速呈现的气味序列,其顺序的不同,改变了个体所闻到的“气味”。

60毫秒大约是一次眨眼所需时间的三分之一。随着SOA的增加,参与者对A→B与B→A的分辨能力愈发精准,值得一提的是,对A→B与B→A的分辨并不依赖对A和B先后顺序的区分,顺序这一时间信息内化为了“气味”的属性,也就是说,参与者在不能区分到底A和B谁先谁后的情况下,仍能准确判断A→B不同于B→A,即两个序列闻起来不一样。

研究表明,1到3秒的吸气过程并非对化学环境的“长曝光”拍摄,而是精密捕捉着外部化学环境的时间动态细节。我们的鼻子不仅能够识别气味分子的不同组合,还能捕捉其中精妙的时间信息,从而建构了我们对复杂气味世界的动态感知。

(邢晨 毋愚力 周雯)

晋公网安备

14010702070607号

晋公网安备

14010702070607号