“哇!好厉害!再翻一个!”春晚同款机器人现身第七届山西文化产业博览交易会的N3展区文化科技馆,被孩子们里三层外三层地围了起来,四足机器狗接连几个后空翻,引得围观的孩子们连连叫好。

8月21日,第七届山西文化产业博览交易会(以下简称“山西文博会”)在山西潇河国际会展中心开幕。这场为期5天,以“激发创新创造活力 加快文化强省建设”为主题的文化盛宴,汇聚了来自全国31个省(区、市)、港澳台地区以及36个国家的2000多家企业,7万平方米的展区内,文化与科技深度融合,交织出一幅奇幻画卷。

当文物 “触网”科技解码文明基因

在N3文化科技馆的辰涵科技展区,一件裸眼3D视觉装置率先映入眼帘——山西青铜博物馆馆藏青铜重器晋公盘“跃”出墙面,360度的旋转将蟠龙、蛙、鸟等纹饰纤毫毕现。“从展厅外面看,最外侧的互动展项是我们做的文物活化项目,通过裸眼3D视觉装置构建高精度三维数字模型,将晋公盘这件承载晋地礼乐文明的青铜瑰宝从历史深处 ‘唤醒’。”展区负责人路斌介绍。

展区内,市民张女士正通过 “文物数字魔墙”触摸屏进行互动体验,用指尖轻轻滑动,西周鸟尊的羽纹肌理清晰可见,晋侯苏钟的铭文仿佛还在震动。“我们采用高精度扫描设备,对山西1000多件可移动文物进行了数字化采集。”路斌点开一件青铜器,“您现在可以通过手指操作,随意放大旋转这件青铜器,连底款的细微纹路都能看得一清二楚。”张女士感叹:“以前隔着玻璃看文物像看陌生人,现在能‘触摸’到它的‘皮肤’。”

更令人称奇的是古建数字交互项目。大屏幕上轮番展示着从山西3000多座古戏台中挑选出的20多座精品,其中,高平二郎庙古戏台有着完整的数字化拆解。游客可以通过手势操作,将戏台的斗拱、梁柱等构件一一拆解,再重新组装。点击还可以查看每个部件的名称与功能。“这个过程不仅有趣,更能让人直观理解古建筑的精妙结构。”路斌补充道,这种 “数字永生”技术,让不可移动的文物突破空间限制,成为流动的文化符号。

“我摸到玉琮了!”在N7展馆工美·非遗互动馆“何以文明”VR沉浸探索展的展位前,一群中学生戴着VR眼镜进行体验。VR探秘将陶寺、良渚、三星堆等五大文明“搬”进虚拟空间。游客戴上VR眼镜,手持交互设备,不仅能观看文明故事,还能 “亲手”参与殷墟占卜、良渚治水。“传统课堂上讲三星堆,学生只能看图片。现在他们能‘参与’玉琮制作,这种体验会让文明深深烙印在记忆中。”展位负责人石头介绍,“你可以看到,我们这个展览是一个移动展馆,把VR设备安装在车辆上,定制不同的文明知识穿插到VR体验里,变成可移动的文化传播站。我们可以将‘文化大餐’直接送到乡村、社区和学校,让大山里的孩子也能 “触摸”文明。”

让非遗 “潮玩”创新激活传统密码

“妈妈你看,机器人在背唐诗!”N3展馆的EX机器人展区,稚嫩的呼喊声穿过人群,循声望去,身着唐代襕袍的“柳宗元”和“王勃”智能仿生人形机器人时而捻须沉吟,时而抬眸微笑,仿佛从千年前的诗卷中翩然走来。这两款机器人的皮肤采用硅胶仿生材质,细腻的纹理甚至能模拟真实肌肤的光泽。

“VR能让人身处虚拟场景,但无法实现眼神交流,而我们的机器人既能复刻历史人物的外在风貌,又能通过大数据分析其思想内核,实现‘形神兼备’的互动。”展区负责人张挺昊介绍,仿生人形机器人不仅能与游客对诗互动,还能通过仿生皮肤、表情和语言系统,实现情感化交流。这种将历史人物的生平经历与情感表达深度绑定的设计,让冷冰冰的机械装置化作更具人情味的 “文化代言人”。

谈及与山西文化的深度融合,张挺昊透露,选择王勃(山西河津人)与柳宗元(山西永济人)作为首批“文化使者”,正是看中二人在唐诗史上的标杆地位以及与山西地域文化的关联性。目前,该团队已与山西文旅集团签订框架协议,计划在太原、吕梁等地落地文化科技馆项目。

在N7馆巧林榫卯积木展区,上演着 “指尖上的文明对话”。展位前围满了前来体验的观众,来自山东鲁班故乡的巧林榫卯积木将传统榫卯结构简化为6个可组合的基础模块,能实现“零胶水、零螺丝”组装,组合成任意形态,甚至还原应县木塔的复杂结构。“它不同于传统二维叠高的积木,而是通过三维咬合实现稳固连接,锻炼的是空间思维和逻辑能力。”展区负责人李仁杰介绍,“传统积木是‘搭房子’,我们的积木是‘解密码’。”李仁杰给现场体验的孩子们演示如何用积木拼出《黑神话:悟空》里的南天门,“每个结构都藏着逻辑题,解锁的过程,就是在和鲁班‘对话’。”

这套积木打破了年龄限制。“幼儿园孩子用它自由搭建,中学生在团队比赛中挑战复杂结构,初步观察显示,就连福利院的老人玩了两个月后,反应能力都提升了。”李仁杰说,“当他们发现老祖宗的智慧能变成手中的玩具,创新的种子就悄悄发芽了。”目前,这套积木已成为多所学校的逻辑思维训练教具,成为中学生学习立体几何的“神器”。

向未来 “问计”科技重塑文化生态

AI技术在重塑文化创作的边界。山西影视集团展区内,90平方米LED虚拟拍摄屏正在 “变魔术”:前一秒还是山西悬空寺的峭壁,下一秒就切换成江南水乡的烟雨。不论男女老少经过这里都要掏出手机打卡拍照,留下一张标准游客照。“这是AI虚拟拍摄技术,全国各地的景色,还有一些虚拟的场景,都能在这里实现。大家不用亲自去到旅游景点,就能在这里看到各地的风光。”展区负责人梁涛介绍,“传统拍戏会用绿布,现在用AI就能‘捏’出任何场景。演员在这里演戏时,背景随剧情实时变换,会有身临其境的感觉。”这种技术已应用于一些影视院校,让影视专业学生在“零实景”的情况下完成拍摄,大大降低了学习和创作门槛。

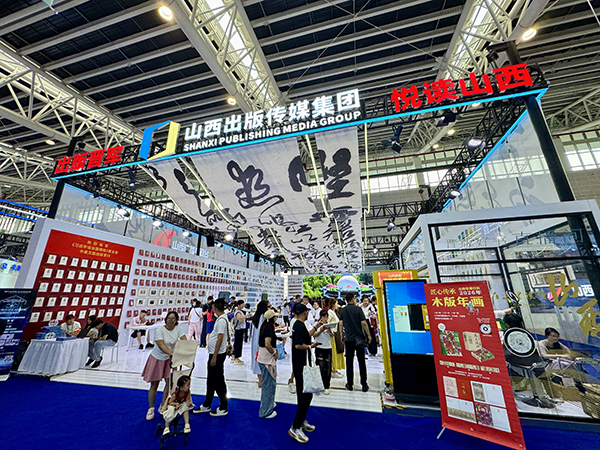

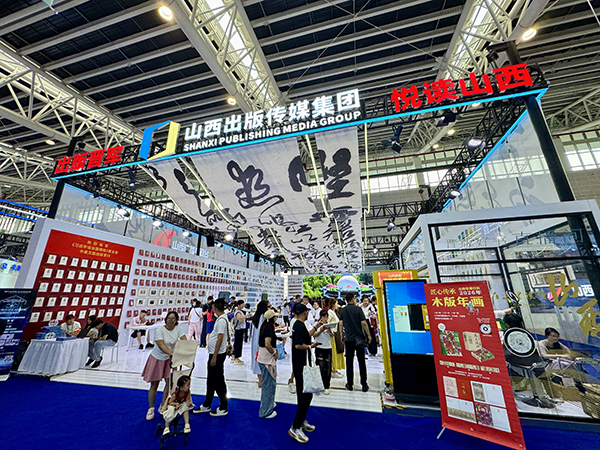

教育领域的科技探索同样亮眼。山西出版传媒集团展区内,“AI编辑室”系统正在调试,通过智能审校、数据挖掘,提升编辑效率。“我们不是用AI替代人工,而是让机器承担重复劳动,让编辑专注内容和创意策划。”展区负责人靳金龙强调,团队下一步会重点布局直播赛道,组建专业团队,加大投入,通过线上渠道、新媒体渠道,培养青少年的阅读兴趣。提到AI在青少年阅读方面的影响,靳金龙说:“AI其实是一把双刃剑。它能起到辅助作用,但关键要找准定位,不能过度依赖,更重要的还是培养青少年自主阅读的意识和独立思辨的能力。”

今年最热门的宇树机器人也来到了山西文博会,精彩的机器人表演赢得阵阵掌声,Go2四足机器狗套着舞狮外套,随着鼓点做出跳跃、打滚等高难度动作;拳击机器人闪转腾挪,拳风带起的气流让观众后退半步。“这是我们第一次参加山西文博会,这次带到现场的是拳击机器人,他们的动作性和表演性能带来极致的视觉冲击。这次表演主要是想结合山西的文化,让大家了解现在科技进步速度非常快。”宇树科技负责人吴开程说。这些机器人、机器狗不仅能够进行高难度的动作表演,未来还可应用于文物巡检、智慧导览等场景,当机器人能“感知”文化,科技就真正有了温度。

这场文化盛宴,不仅展示了山西深厚的文化底蕴,更勾勒出一幅科技与文化融合发展的创新图景。当青铜器的幽光遇上VR的光束,当榫卯的咬合声混进机器人的机械音,我们看到的不仅是科技与文化的碰撞,更是传统文明在数字时代的破茧重生。

(薛梓桐)

“哇!好厉害!再翻一个!”春晚同款机器人现身第七届山西文化产业博览交易会的N3展区文化科技馆,被孩子们里三层外三层地围了起来,四足机器狗接连几个后空翻,引得围观的孩子们连连叫好。

8月21日,第七届山西文化产业博览交易会(以下简称“山西文博会”)在山西潇河国际会展中心开幕。这场为期5天,以“激发创新创造活力 加快文化强省建设”为主题的文化盛宴,汇聚了来自全国31个省(区、市)、港澳台地区以及36个国家的2000多家企业,7万平方米的展区内,文化与科技深度融合,交织出一幅奇幻画卷。

当文物 “触网”科技解码文明基因

在N3文化科技馆的辰涵科技展区,一件裸眼3D视觉装置率先映入眼帘——山西青铜博物馆馆藏青铜重器晋公盘“跃”出墙面,360度的旋转将蟠龙、蛙、鸟等纹饰纤毫毕现。“从展厅外面看,最外侧的互动展项是我们做的文物活化项目,通过裸眼3D视觉装置构建高精度三维数字模型,将晋公盘这件承载晋地礼乐文明的青铜瑰宝从历史深处 ‘唤醒’。”展区负责人路斌介绍。

展区内,市民张女士正通过 “文物数字魔墙”触摸屏进行互动体验,用指尖轻轻滑动,西周鸟尊的羽纹肌理清晰可见,晋侯苏钟的铭文仿佛还在震动。“我们采用高精度扫描设备,对山西1000多件可移动文物进行了数字化采集。”路斌点开一件青铜器,“您现在可以通过手指操作,随意放大旋转这件青铜器,连底款的细微纹路都能看得一清二楚。”张女士感叹:“以前隔着玻璃看文物像看陌生人,现在能‘触摸’到它的‘皮肤’。”

更令人称奇的是古建数字交互项目。大屏幕上轮番展示着从山西3000多座古戏台中挑选出的20多座精品,其中,高平二郎庙古戏台有着完整的数字化拆解。游客可以通过手势操作,将戏台的斗拱、梁柱等构件一一拆解,再重新组装。点击还可以查看每个部件的名称与功能。“这个过程不仅有趣,更能让人直观理解古建筑的精妙结构。”路斌补充道,这种 “数字永生”技术,让不可移动的文物突破空间限制,成为流动的文化符号。

“我摸到玉琮了!”在N7展馆工美·非遗互动馆“何以文明”VR沉浸探索展的展位前,一群中学生戴着VR眼镜进行体验。VR探秘将陶寺、良渚、三星堆等五大文明“搬”进虚拟空间。游客戴上VR眼镜,手持交互设备,不仅能观看文明故事,还能 “亲手”参与殷墟占卜、良渚治水。“传统课堂上讲三星堆,学生只能看图片。现在他们能‘参与’玉琮制作,这种体验会让文明深深烙印在记忆中。”展位负责人石头介绍,“你可以看到,我们这个展览是一个移动展馆,把VR设备安装在车辆上,定制不同的文明知识穿插到VR体验里,变成可移动的文化传播站。我们可以将‘文化大餐’直接送到乡村、社区和学校,让大山里的孩子也能 “触摸”文明。”

让非遗 “潮玩”创新激活传统密码

“妈妈你看,机器人在背唐诗!”N3展馆的EX机器人展区,稚嫩的呼喊声穿过人群,循声望去,身着唐代襕袍的“柳宗元”和“王勃”智能仿生人形机器人时而捻须沉吟,时而抬眸微笑,仿佛从千年前的诗卷中翩然走来。这两款机器人的皮肤采用硅胶仿生材质,细腻的纹理甚至能模拟真实肌肤的光泽。

“VR能让人身处虚拟场景,但无法实现眼神交流,而我们的机器人既能复刻历史人物的外在风貌,又能通过大数据分析其思想内核,实现‘形神兼备’的互动。”展区负责人张挺昊介绍,仿生人形机器人不仅能与游客对诗互动,还能通过仿生皮肤、表情和语言系统,实现情感化交流。这种将历史人物的生平经历与情感表达深度绑定的设计,让冷冰冰的机械装置化作更具人情味的 “文化代言人”。

谈及与山西文化的深度融合,张挺昊透露,选择王勃(山西河津人)与柳宗元(山西永济人)作为首批“文化使者”,正是看中二人在唐诗史上的标杆地位以及与山西地域文化的关联性。目前,该团队已与山西文旅集团签订框架协议,计划在太原、吕梁等地落地文化科技馆项目。

在N7馆巧林榫卯积木展区,上演着 “指尖上的文明对话”。展位前围满了前来体验的观众,来自山东鲁班故乡的巧林榫卯积木将传统榫卯结构简化为6个可组合的基础模块,能实现“零胶水、零螺丝”组装,组合成任意形态,甚至还原应县木塔的复杂结构。“它不同于传统二维叠高的积木,而是通过三维咬合实现稳固连接,锻炼的是空间思维和逻辑能力。”展区负责人李仁杰介绍,“传统积木是‘搭房子’,我们的积木是‘解密码’。”李仁杰给现场体验的孩子们演示如何用积木拼出《黑神话:悟空》里的南天门,“每个结构都藏着逻辑题,解锁的过程,就是在和鲁班‘对话’。”

这套积木打破了年龄限制。“幼儿园孩子用它自由搭建,中学生在团队比赛中挑战复杂结构,初步观察显示,就连福利院的老人玩了两个月后,反应能力都提升了。”李仁杰说,“当他们发现老祖宗的智慧能变成手中的玩具,创新的种子就悄悄发芽了。”目前,这套积木已成为多所学校的逻辑思维训练教具,成为中学生学习立体几何的“神器”。

向未来 “问计”科技重塑文化生态

AI技术在重塑文化创作的边界。山西影视集团展区内,90平方米LED虚拟拍摄屏正在 “变魔术”:前一秒还是山西悬空寺的峭壁,下一秒就切换成江南水乡的烟雨。不论男女老少经过这里都要掏出手机打卡拍照,留下一张标准游客照。“这是AI虚拟拍摄技术,全国各地的景色,还有一些虚拟的场景,都能在这里实现。大家不用亲自去到旅游景点,就能在这里看到各地的风光。”展区负责人梁涛介绍,“传统拍戏会用绿布,现在用AI就能‘捏’出任何场景。演员在这里演戏时,背景随剧情实时变换,会有身临其境的感觉。”这种技术已应用于一些影视院校,让影视专业学生在“零实景”的情况下完成拍摄,大大降低了学习和创作门槛。

教育领域的科技探索同样亮眼。山西出版传媒集团展区内,“AI编辑室”系统正在调试,通过智能审校、数据挖掘,提升编辑效率。“我们不是用AI替代人工,而是让机器承担重复劳动,让编辑专注内容和创意策划。”展区负责人靳金龙强调,团队下一步会重点布局直播赛道,组建专业团队,加大投入,通过线上渠道、新媒体渠道,培养青少年的阅读兴趣。提到AI在青少年阅读方面的影响,靳金龙说:“AI其实是一把双刃剑。它能起到辅助作用,但关键要找准定位,不能过度依赖,更重要的还是培养青少年自主阅读的意识和独立思辨的能力。”

今年最热门的宇树机器人也来到了山西文博会,精彩的机器人表演赢得阵阵掌声,Go2四足机器狗套着舞狮外套,随着鼓点做出跳跃、打滚等高难度动作;拳击机器人闪转腾挪,拳风带起的气流让观众后退半步。“这是我们第一次参加山西文博会,这次带到现场的是拳击机器人,他们的动作性和表演性能带来极致的视觉冲击。这次表演主要是想结合山西的文化,让大家了解现在科技进步速度非常快。”宇树科技负责人吴开程说。这些机器人、机器狗不仅能够进行高难度的动作表演,未来还可应用于文物巡检、智慧导览等场景,当机器人能“感知”文化,科技就真正有了温度。

这场文化盛宴,不仅展示了山西深厚的文化底蕴,更勾勒出一幅科技与文化融合发展的创新图景。当青铜器的幽光遇上VR的光束,当榫卯的咬合声混进机器人的机械音,我们看到的不仅是科技与文化的碰撞,更是传统文明在数字时代的破茧重生。

(薛梓桐)

晋公网安备

14010702070607号

晋公网安备

14010702070607号