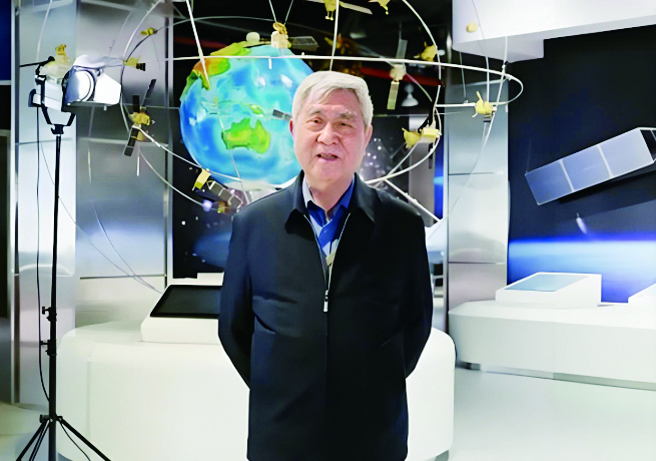

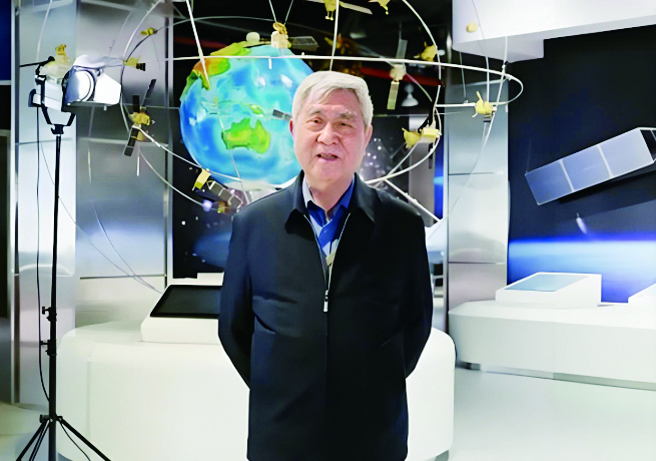

戚发轫,中国工程院院士、神舟飞船首任总设计师、国际宇航科学院院士,现任中国航天科技集团五院技术顾问。曾获国家科技进步奖特等奖2次,2016年被评为“全国科普工作先进工作者”,2020年被中宣部、教育部评为“最美教师”,2023年获“何梁何利基金科学与技术成就奖”,2024年获“全国离退休干部先进个人”称号。

自立更生 叩问苍穹

1933年出生于辽宁复县(现瓦房店市)、1938年迁至大连市,受过日本推行的奴化教育,搬运过从抗美援朝战场送回来的伤员,那时戚发轫就在心中暗暗发誓,“将来一定要学航空、造飞机,保家卫国。”

1952年,戚发轫考入北京航空学院。大学毕业后,来到国防部第五研究院一分院,从事导弹研制工作,开启了他为之奋斗一生的航天事业。

1968年,中国人民解放军第五研究院成立。此时,我国正在研制第一颗人造卫星东方红一号,当时的院长钱学森指派孙家栋组建卫星总体设计部。孙家栋挑选了包括戚发轫在内的18名技术人员,一起扛起加速研制中国第一颗人造卫星的重任。

1992年1月,我国载人航天工程起步,当时已年届退休的戚发轫临危受命,担任神舟系列飞船总设计师。对戚发轫来说,“总设计师”意味着沉甸甸的责任和压力。

理论资料、试验场地、试验设备都是一片空白。“大型真空罐、振动台、电磁实验室,需要从头组建。”戚发轫带领团队,搭架子、盖房子,研制、调试设备,硬是在北京海淀区的一片庄稼地上,建起了航天城。同时,边建设、边试验,采用电性船改装的模式,研制出了我国第一艘无人试验飞船神舟一号。

1999年11月,神舟一号成功发射并返回,着陆点距离预定回收地点不到10公里。七年磨一剑,戚发轫带领团队打赢了一场攻坚战。此后,神舟二号、三号、四号,一直到神舟五号实现首次载人飞行,作为总设计师的戚发轫最知道其中的艰辛,“总的来讲,载人航天工程确确实实遇到了很多困难,但也印证了‘特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献’的载人航天精神。”

载人航天 人命关天

2003年10月,中国第一艘载人飞船神舟五号成功发射并返回。后来,杨利伟见到戚发轫时,竖起大拇指说:“中国的飞船真棒!”戚发轫回忆,那是他听到对中国载人航天最动人的评价。

“载人航天的故障率须在三十万分之一以内。换句话说,每天发一次,连续30年都不能出问题。”戚发轫介绍,在此之前,发展载人航天的国家均有人员伤亡情况,对此,戚发轫对团队说得最多的一句话就是,“载人航天,人命关天。要时刻问自己,敢不敢坐自己研制的飞船?”戚发轫说,“飞船上大约70万条计算机程序中,30%用来应对正常飞行,70%用于应对可能的故障。没有把握,我们不会让航天员上去。”

同心攻坚 薪火相传

“青年是航天事业的希望。青年不放在位置上、担子不放在肩上,就出不了人才。”这是戚发轫常说的话。

戚发轫说,自己也是“在压担子中成长起来的”。刚参加工作时搞导弹,研究院里除了钱学森,谁也没见过导弹。“钱院长亲自给我们讲授‘导弹概论’,他把我们领进了门,以后都要靠我们自己来钻研。”后来这个带有“扫盲”性质的班里,不少人都成长为各领域专家。

神舟系列飞船立项后,人才短缺问题更加凸显。戚发轫一面参与型号研制工作,一面着手筹建人才队伍。2004年,从载人航天一线退下来的戚发轫,来到北京航空航天大学,兼任宇航学院院长,筹建中国第一个空间羽流实验室。10多年里,他培养了20多名博士生。

播撒热爱 无悔奉献

2月26日,北京市密云二中,戚发轫为全校师生讲授开学第一课。“中国航天之所以取得现在的成绩,是因为大家心中都充满爱。一个人只要有了爱,才会把最宝贵的东西奉献出来;而最大的爱,就是爱国家……”讲座中,戚发轫饱含深情,娓娓道来,赢得台下热烈掌声。

从神舟飞船总设计师卸任后,戚发轫把大量精力投入航天科普事业,在国家机关、科研院所、大中小学等开展科普讲座,在网络上讲授“航天思政课”,播撒热爱科学、热爱航天的种子。他曾在香港给青少年讲爱国主义和载人航天精神,也曾在酒泉同科研人员回忆筚路蓝缕的奋斗历程。上千场的科普讲座,他从不准备讲稿,因为“关于航天事业的每一个细节,都毕生难忘”。

多年来,戚发轫坚持每年为五院新入职的员工讲授入职“第一课”,引导他们系好航天事业的“第一粒扣子”;2023年,戚发轫获得“何梁何利基金科学与技术成就奖”,他把奖金100万港元全部捐出,用于培养青年科技创新人才。

(张彦春 刘涓溪 曾亦辰)

戚发轫,中国工程院院士、神舟飞船首任总设计师、国际宇航科学院院士,现任中国航天科技集团五院技术顾问。曾获国家科技进步奖特等奖2次,2016年被评为“全国科普工作先进工作者”,2020年被中宣部、教育部评为“最美教师”,2023年获“何梁何利基金科学与技术成就奖”,2024年获“全国离退休干部先进个人”称号。

自立更生 叩问苍穹

1933年出生于辽宁复县(现瓦房店市)、1938年迁至大连市,受过日本推行的奴化教育,搬运过从抗美援朝战场送回来的伤员,那时戚发轫就在心中暗暗发誓,“将来一定要学航空、造飞机,保家卫国。”

1952年,戚发轫考入北京航空学院。大学毕业后,来到国防部第五研究院一分院,从事导弹研制工作,开启了他为之奋斗一生的航天事业。

1968年,中国人民解放军第五研究院成立。此时,我国正在研制第一颗人造卫星东方红一号,当时的院长钱学森指派孙家栋组建卫星总体设计部。孙家栋挑选了包括戚发轫在内的18名技术人员,一起扛起加速研制中国第一颗人造卫星的重任。

1992年1月,我国载人航天工程起步,当时已年届退休的戚发轫临危受命,担任神舟系列飞船总设计师。对戚发轫来说,“总设计师”意味着沉甸甸的责任和压力。

理论资料、试验场地、试验设备都是一片空白。“大型真空罐、振动台、电磁实验室,需要从头组建。”戚发轫带领团队,搭架子、盖房子,研制、调试设备,硬是在北京海淀区的一片庄稼地上,建起了航天城。同时,边建设、边试验,采用电性船改装的模式,研制出了我国第一艘无人试验飞船神舟一号。

1999年11月,神舟一号成功发射并返回,着陆点距离预定回收地点不到10公里。七年磨一剑,戚发轫带领团队打赢了一场攻坚战。此后,神舟二号、三号、四号,一直到神舟五号实现首次载人飞行,作为总设计师的戚发轫最知道其中的艰辛,“总的来讲,载人航天工程确确实实遇到了很多困难,但也印证了‘特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献’的载人航天精神。”

载人航天 人命关天

2003年10月,中国第一艘载人飞船神舟五号成功发射并返回。后来,杨利伟见到戚发轫时,竖起大拇指说:“中国的飞船真棒!”戚发轫回忆,那是他听到对中国载人航天最动人的评价。

“载人航天的故障率须在三十万分之一以内。换句话说,每天发一次,连续30年都不能出问题。”戚发轫介绍,在此之前,发展载人航天的国家均有人员伤亡情况,对此,戚发轫对团队说得最多的一句话就是,“载人航天,人命关天。要时刻问自己,敢不敢坐自己研制的飞船?”戚发轫说,“飞船上大约70万条计算机程序中,30%用来应对正常飞行,70%用于应对可能的故障。没有把握,我们不会让航天员上去。”

同心攻坚 薪火相传

“青年是航天事业的希望。青年不放在位置上、担子不放在肩上,就出不了人才。”这是戚发轫常说的话。

戚发轫说,自己也是“在压担子中成长起来的”。刚参加工作时搞导弹,研究院里除了钱学森,谁也没见过导弹。“钱院长亲自给我们讲授‘导弹概论’,他把我们领进了门,以后都要靠我们自己来钻研。”后来这个带有“扫盲”性质的班里,不少人都成长为各领域专家。

神舟系列飞船立项后,人才短缺问题更加凸显。戚发轫一面参与型号研制工作,一面着手筹建人才队伍。2004年,从载人航天一线退下来的戚发轫,来到北京航空航天大学,兼任宇航学院院长,筹建中国第一个空间羽流实验室。10多年里,他培养了20多名博士生。

播撒热爱 无悔奉献

2月26日,北京市密云二中,戚发轫为全校师生讲授开学第一课。“中国航天之所以取得现在的成绩,是因为大家心中都充满爱。一个人只要有了爱,才会把最宝贵的东西奉献出来;而最大的爱,就是爱国家……”讲座中,戚发轫饱含深情,娓娓道来,赢得台下热烈掌声。

从神舟飞船总设计师卸任后,戚发轫把大量精力投入航天科普事业,在国家机关、科研院所、大中小学等开展科普讲座,在网络上讲授“航天思政课”,播撒热爱科学、热爱航天的种子。他曾在香港给青少年讲爱国主义和载人航天精神,也曾在酒泉同科研人员回忆筚路蓝缕的奋斗历程。上千场的科普讲座,他从不准备讲稿,因为“关于航天事业的每一个细节,都毕生难忘”。

多年来,戚发轫坚持每年为五院新入职的员工讲授入职“第一课”,引导他们系好航天事业的“第一粒扣子”;2023年,戚发轫获得“何梁何利基金科学与技术成就奖”,他把奖金100万港元全部捐出,用于培养青年科技创新人才。

(张彦春 刘涓溪 曾亦辰)

晋公网安备

14010702070607号

晋公网安备

14010702070607号